圣经在讲故事时,并不追求把故事讲得十分清晰,而是采用“少即是多”的方法,通过简短、直接的语言,向读者传递复杂的情感、历史背景、神的旨意和人的回应。

所以,在塑造人物时,圣经很少描述细节,而是通过人物的选择、反应和对话来展现性格和动机。比如,亚伯拉罕在神要求他献上以撒时的回应、摩西与法老的对抗,人物的行动和言辞就显现了他们的信仰、恐惧、顺服或反抗,使得故事充满张力和情感。

圣经也常常故意“留白”,提供少量的描述和背景信息来让读者反思和推测。例如,创世纪中神创造世界的过程并无过多细节,但每一创造行为都简短描述展现了神的全能和创造秩序的伟大,留下足够空间让你去想象、理解和深入思考神的创造。

另外,圣经故事的节奏感非常强烈,有时候是快速推进、甚至“一语千年”,却恰到好处地抓住了关键的情节变化或情感转折。比如,耶稣在十字架上的最后时刻,简短的一句“成了”,却传达了极其深远的救赎意义。

圣经故事还特别喜欢通过各种象征和意象使故事更富有表现力。比如出埃及记中,摩西用杖分开红海不仅是神迹的展示,也是以色列人得救的象征;而耶稣的“失落的羊”和“撒种”等比喻,能让故事的意义在简单的语言背后引发深刻的思考。

然而,圣经故事虽然简洁而直观,却具有十分高超的文学性,在情节设计方面,常常前瞻性地运用了现代故事的结构框架,尤其在一些较长的叙事中,如摩西带领以色列人出埃及、耶稣的生平等。

我曾经这样写过:

故事很不过是两件事:开始,结束。

故事略微丰满一点,就是:开始、中间、结束。亚里士多德就是用这样的公式教人讲故事的,今天的写作课程,其实是亚里士多德方法的翻版、延伸和扩展。

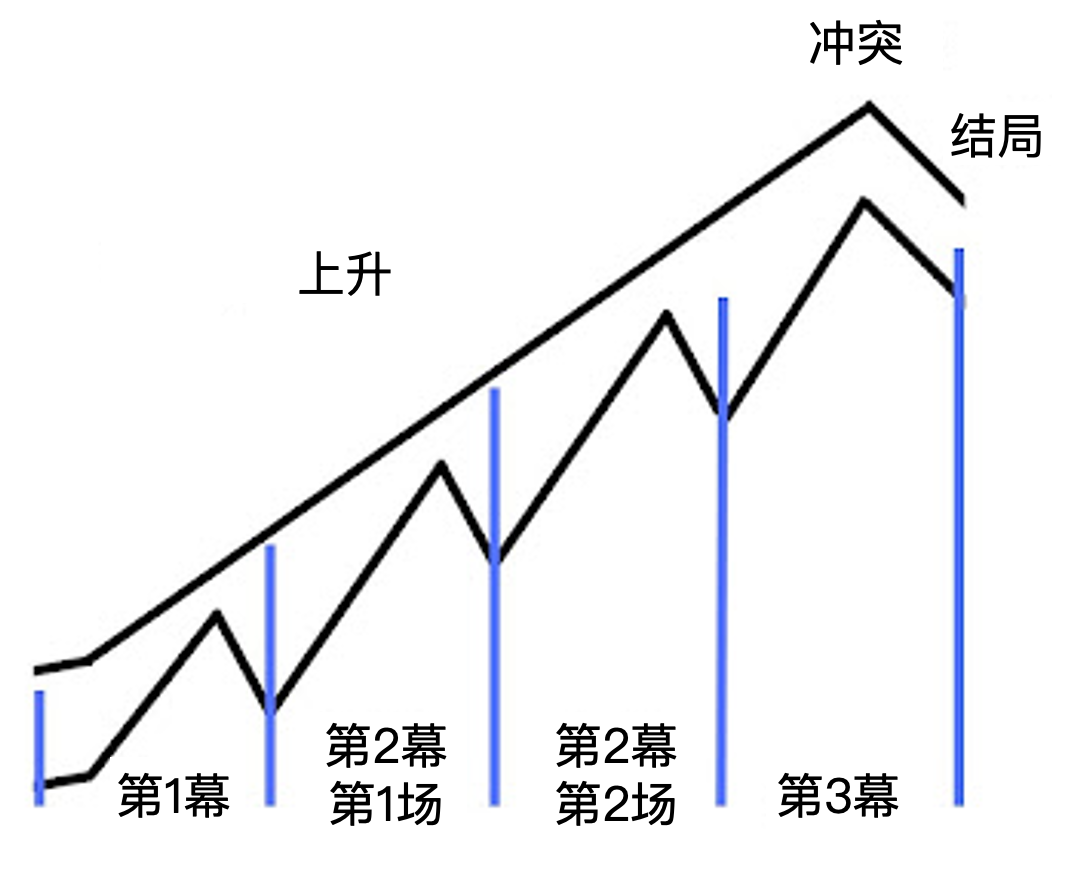

故事是现实世界的模拟,不会这么简单?好吧,那就从左到右画一条曲线,先是缓缓上升,逐渐到达顶点,然后迅速下滑,抵达右侧的结束线。

这就是故事情节的发展脉络了:有开始、有结束、有高潮。

不过,你还要有开场、有激发、有上升,然后故事主角必定要遇到困难,解决问题之后才迎来高潮,最后他回落到结局,圆满剧终。

所以,一个完美的故事,其情节线索包括七个核心要素:

- 开场:故事有一个主角,他有一个目标。开场要布置背景,吸引观众产生兴趣,并产生认同感和同理心。

- 激发:故事的主人公遇到一些变故,他感受到使命的召唤,被迫离开自己的安全世界。观众体验到主角的体验,突然之间吓一跳,自己成为故事的一部分。

- 上升:问题浮出水面,主人公踏上“征讨怪兽”的旅程,紧张和冲突逐渐升级,推动着故事的发展。观众观看和感受故事如何发展,预期和兴奋逐步建立,并保持投入感。

- 冲突:主人公遇到危险了!他所做的一切都无果而终,离目标越来越远,而“怪兽”却喷射出炽热的火焰。但是主人公决不轻言放弃,不成功、便成仁。观众的心被紧紧地揪住了。

- 高潮:决定胜负的关键时刻来到了!主人公与“怪兽”决一死战,他终于赢了!他的命运在这一刻定局,他成为观众心目中的英雄。观众跳起来,欢呼、大笑、心满意足。

- 结局:故事不能在高潮突然中止,因为观众不能突然停止情绪。主人公踏上回家的路。

- 剧终:剧情结束,主人公达到他的目标。他和她女友拥抱在一起,享受甜蜜的爱情。

所以,“开场 -> 激发 -> 上升 -> 冲突 -> 高潮 -> 结局 -> 剧终”是一种现代人提炼的的故事结构框架。

没想到吧?圣经形成于数千年前,却熟练地运用了这样的文学手法。

以基甸的故事(士师记6-8章)为例。基甸故事中有些情节你耳熟能详,比如他把羊毛放在地上,求神第二天早上让羊毛变湿、而地是干的。如果单看这一幕,你一定会理解为:他在试探神,求神给出记号。

但如果通盘考察情节主线,你会发现基甸的故事没这么简单,并不是提供“辨别神心意的诀窍”。它通过完整的结构框架,呈现了一个普通人在神的呼召下从怀疑到信心、最终带领以色列取得胜利的全过程。虽然故事高潮是基甸与米甸的战争,但它的深层意义不是物理上的胜利,而是神的力量和信实的彰显。尽管基甸在生命的后期有缺点,故事的结局也反映了以色列人一贯的悖逆,使得这一故事带有深刻的警示意义。

1. 开场

开场设定了基甸故事的背景:以色列人受到米甸人压迫。以色列人背离神、拜偶像,神因此允许米甸人侵略以色列,于是米甸人每年侵扰以色列、摧毁他们的收成,使以色列人陷入贫困和恐慌。而基甸是一个普通农民,他住在以色列的贫困地区。

2. 激发

基甸在酒榨里打麦子时,神的使者向基甸显现,称他为“大能的勇士”,告诉他:神已经看到以色列的苦难,呼召他来拯救以色列。基甸对此深表怀疑,并且质疑神为什么允许米甸人欺压以色列。基甸非常自卑,自认为是最小家族中的最小人物,无法完成如此伟大的任务。

3. 上升

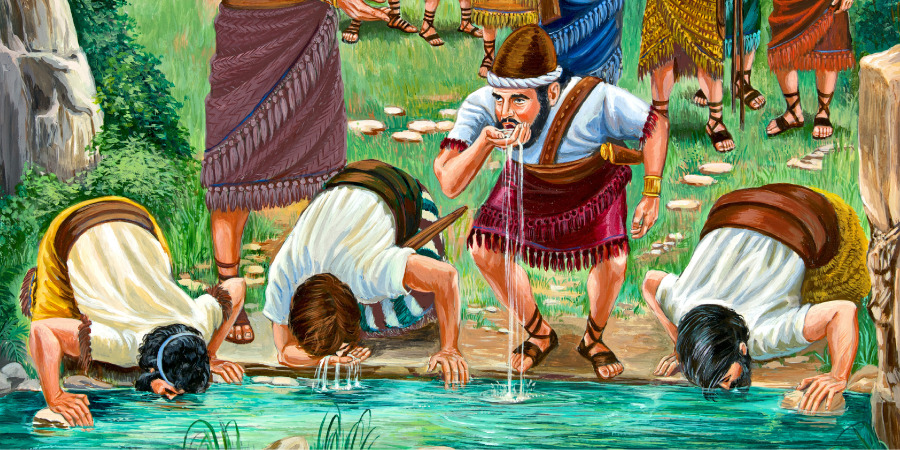

神向基甸保证会与他同在,基甸却犹豫不决,他要求神显现神迹,证明神确实是呼召他的。他用羊毛测试神的旨意,羊毛上只沾露水而地面干燥,然后又要求羊毛上干而地面湿。神回应基甸的请求,表现出耐心和赦免,于是基甸更加确信自己的使命。

4. 冲突

然后,基甸率领以色列军队与米甸人作战。他集合了三万两千人的兵力,但神告诉他,兵力太多,要求他筛选士兵、减少兵力,最后只剩下三百人。基甸带着这三百人,在夜间突袭米甸军营,利用神给他们的策略,发出号角、打破瓷罐、制造恐慌,使米甸人误以为遭到庞大军队的突袭,结果自乱阵脚、彻底溃败。这场战役表面上是军事冲突,实际上是神通过基甸来彰显他的全能,证明神不需要依赖人的力量来取得胜利。

5. 结局

基甸带领以色列人取得了胜利,米甸首领被捕,为以色列带来了暂时的和平。但故事并未完全结束。基甸在战后得到以色列人的尊重,但他拒绝成为国王,坚持神是唯一的君王。

6. 剧终

基甸在战后做了一个金牛犊作为纪念,这导致了以色列人的堕落和偶像崇拜。他去世之后,以色列人又回到了背离神的状态,基甸的胜利并未带来长久的国度。

如果把基甸和其他士师的故事放在一起,你会看到都是有缺陷、受到质疑的普通人蒙神呼召的故事,每个故事都有自己内在的情节线,但它们共同组成了圣经中士师时代的故事,而这个故事也有自己统一的情节主线。就这样,圣经数以百计的小故事的情节线彼此重叠、相互交织,一同构建了整个圣经故事的宏大情节线,并最终指向耶稣。

在复杂和成熟的现代故事中,常常采用“主线+副线”的多情节线叙事结构,类似于这样:

没想到吧?古老的圣经故事也会采用这样的文学手法。例如,在撒母耳记第2章中,故事主线是以利和他儿子的败坏和神的审判,副线是撒母耳的成长与神的恩典,两条线并行发展,但二者焦点不同:以利和他的家族代表了人的败坏和神的审判,而撒母耳则代表了神对忠心信仰的祝福。双线交替叙述,让读者看到了一个对比鲜明的画面,一方面是神的审判临到以利家族,另一方面是撒母耳的成长体现出神的祝福和喜悦。

圣经中许多故事都使用了多线叙事的故事结构,这种文学手法可以帮助强调主副线之间的对比,或者并行展现两个情节如何相互交织与影响。事实上,这是圣经叙事中的一种常见技巧。

- 创世记12章

主线是神对亚伯拉罕的呼召和神的应许,同时也穿插了亚伯拉罕在埃及的经历。副线虽是一小段,但对主线的展开有帮助,展示了亚伯拉罕虽然信靠神,却仍然面临着试炼和挑战。 - 出埃及记1-2章

以色列人在埃及的苦难是主线,摩西的出生和成长是副线。在这里,摩西的诞生与以色列的苦难并不直接相关,但它是神拯救计划的起点,为后来的故事做好铺垫。 - 路加福音1章

主线是预告施洗约翰和耶稣,副线讲述施洗约翰的父母撒迦利亚和以利沙伯的故事。通过副线展示了信心与神应许的关系,进一步引导至主线的展现——耶稣和约翰的出生。

引用/广播