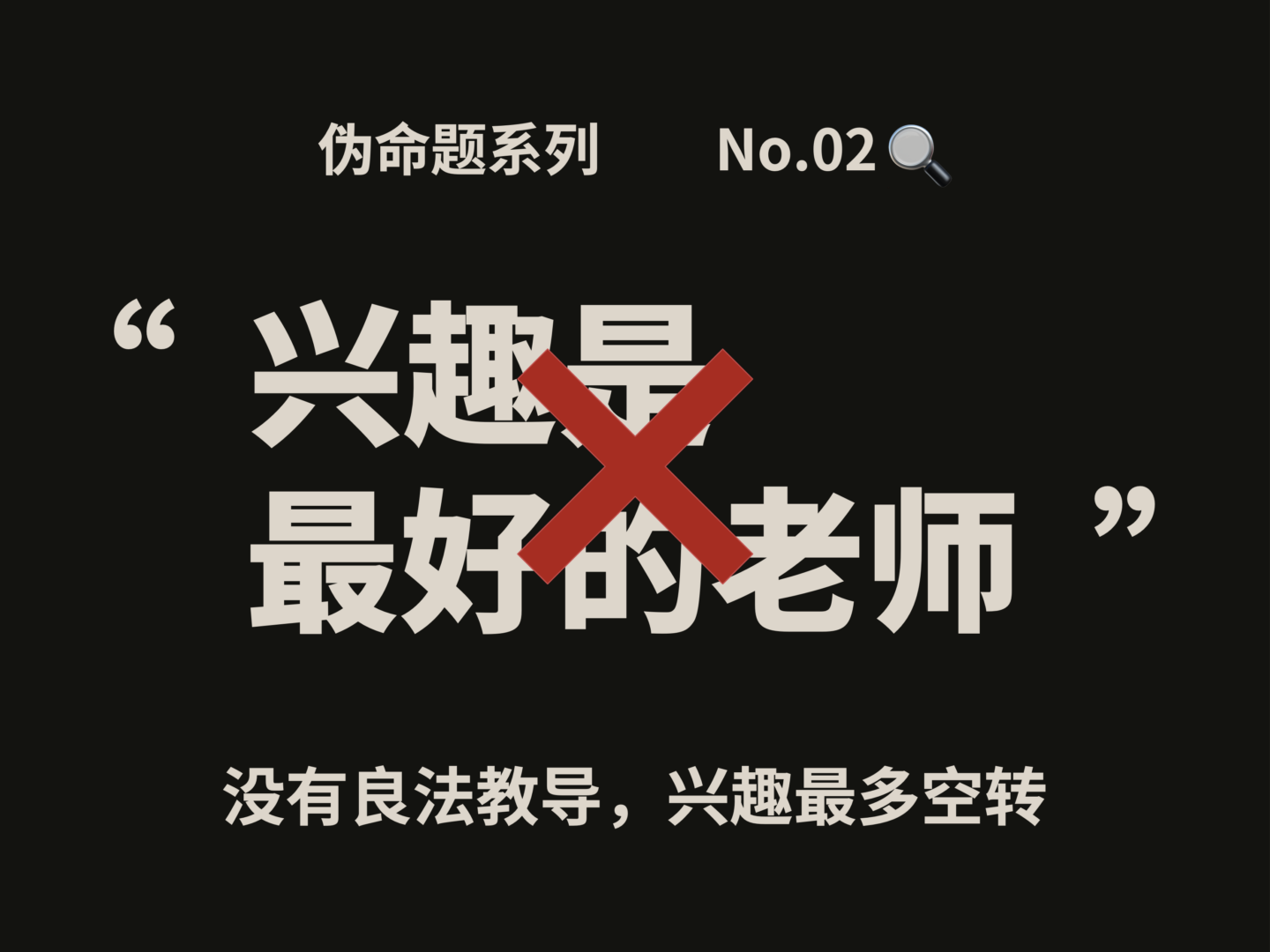

在“鸡娃育儿”大潮和“个人成长焦虑”里,有句被反复高喊的话:

“兴趣是最好的老师。”

它温柔、合理、无可反驳。

仿佛你只要找到兴趣,就能走上人生巅峰。

但这句话,是个大号毒奶。

一、兴趣,其实往往是结果,不是起点

人对一件事产生兴趣,往往有一个隐藏前提:我能做好它。

- 孩子爱画画,是因为被夸、被鼓励、画得像;

- 你喜欢写作,是因为你写过几篇爆款;

- 他觉得编程好玩,是因为他第一次代码就跑通了。

不是因为感兴趣所以做得好,而是因为做得好所以更感兴趣。

反过来呢?做得差、被否定、被冷落——兴趣也就死了。

二、兴趣是情绪驱动,不是稳定的驱动力

兴趣这东西,本质是感官愉悦+心理反馈的混合体,极其不稳定。

- 新鲜感一过,你就不“感兴趣”了;

- 碰到困难,你就怀疑“我是不是真的喜欢这个?”;

- 缺乏及时反馈,你就开始转移兴趣。

兴趣本身没有抗挫力,不能熬夜、不能啃骨头、不能穿越瓶颈。

说白了,兴趣不能带你走到远方,它最多让你迈出第一步。

三、用兴趣引导孩子/自我,其实容易养出“选择困难型逃兵”

你以为你在尊重天性,

其实你是在默认“只做喜欢的事情”是合理的。

长期下来:

- 孩子难以坚持枯燥但必要的训练;

- 成年人难以面对职业发展中的重复性与妥协;

- 一旦“无趣”就撤退,“试试”变“放弃”,兴趣成了责任的挡箭牌。

你以为你在遵从内心,

其实你在给逃避镀金。

四、真的高手,是先做到足够好,再产生兴趣

当你练习到一定程度——

动作变顺了、作品被看见了、问题能解决了——兴趣自然开花结果。

那种在自己领域“越做越上头”的人,其实不是被兴趣带着走,

而是被能力、进步、价值感激活了兴趣。

所以真正的学习公式是这样的:

坚持 × 技能成长 × 被看见 → 成就感 → 形成稳定兴趣

没有前半段的耐磨抗挫,后面那种“做自己喜欢的事”就是一句空话。

所以:兴趣可以是燃料,但别让它做方向盘

兴趣不是最好的老师。

真正的老师,是训练、目标感、意志力和反馈机制。

兴趣是起点,不是坐标。

别因为“感兴趣”就走上错的方向,

更别因为“没兴趣”就放弃了本该坚持的事。

📌 本文为《伪命题系列》第②篇

我们每周拆解一句你以为理所当然、实则逻辑有毒的流行话术。

让我们一起,不被洗脑,学会辨识。👉 下期预告:原生家庭决定命运?别让伤口成为枷锁

喜欢这个系列?点个【在看】或【分享】,让思考有力量💡

– 教授出品|拆穿伪命题,重启你的人生操作系统