除了前文提到的情节,圣经故事的场景设计也非常精妙,许多地点、时间和处境不仅是地理或历史背景,也不仅推动了故事情节的发展,更强化了深刻的象征意义和神学意义,讲述信仰、救赎和神的主权,强调神的旨意是无处不在、贯穿始终的。

圣经故事中不仅人物繁多,地点也是不可胜数。它们并不只是故事发生的背景,本身就带有某种象征意义,代表着特定的神学寓意。

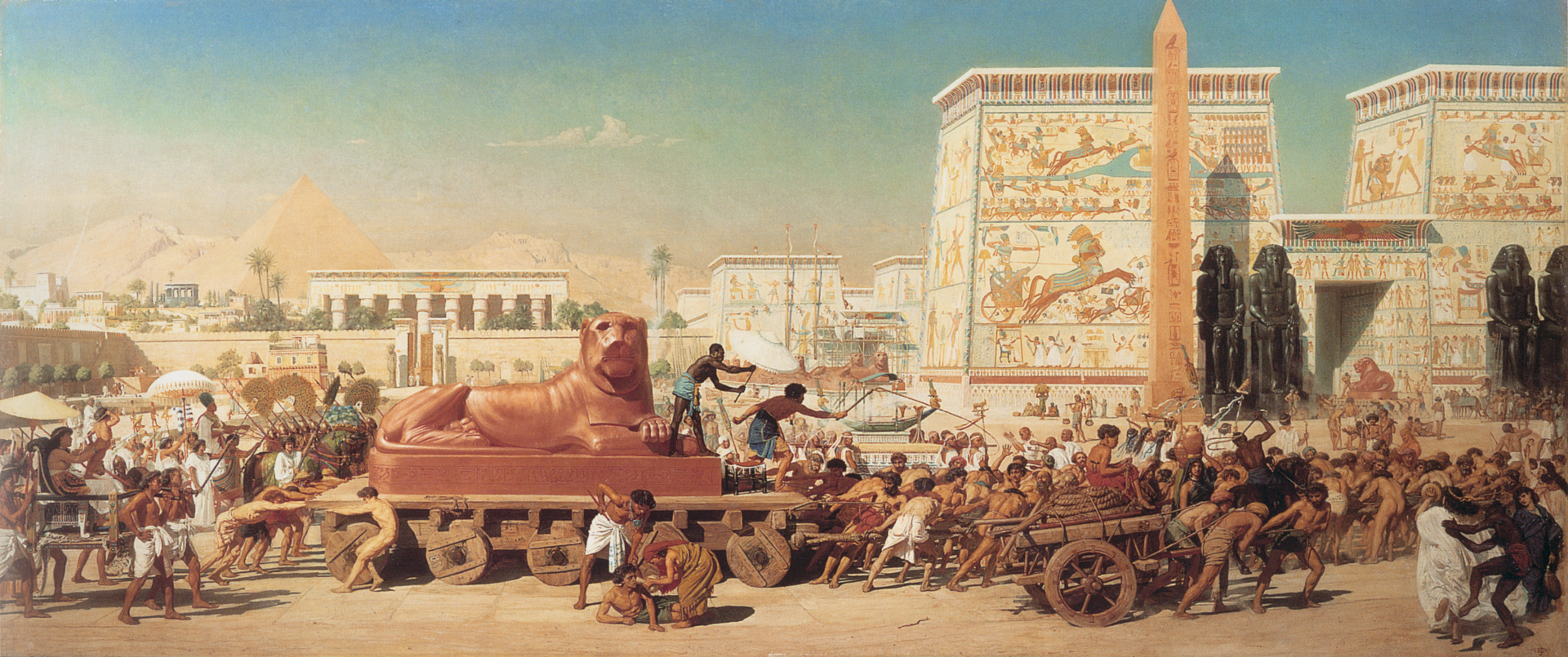

埃及就是这样的例子。

在圣经故事中,神呼召亚伯拉罕前往陌生的土地,神应许赐给他兴旺的后裔,他启程前往,抵达时却遇上饥荒,于是他选择离开应许之地,去埃及寻找食物。在埃及,亚伯拉罕为求自保,不承认撒拉是自己的妻子,法老差点儿娶撒拉为妻。但是神拯救了他们,他用瘟疫击打埃及,法老最终放手,亚伯拉罕带着大量财富离开了。

埃及作为故事场景,是人做出愚蠢决定后沦落到的地方、也是神拯救百姓的地方。

此后的埃及故事,延续了相同的模式:亚伯拉罕的曾孙们做出一系列愚蠢的决定,后来因着另一场饥荒,他们又来到了埃及。若干年后,他们在埃及沦为奴隶。神在埃及降下十灾拯救他的百姓,让以色列人回到应许之地。

他们无论如何再也不要回到埃及了吧?既然那里充满了苦难和压迫。

但是,所罗门在财富和权力达到顶峰时,娶了埃及法老的女儿为妻,然后他派遣以色列人去埃及,进口埃及的马匹,再后来两国的合作关系瓦解,以色列再次遭到埃及的压迫。

就这样,埃及带着过去故事的记忆,建筑了后续故事的预期。

不过,圣经能够建立预期,也能巧妙地打破预期。

在马太福音里,耶稣出生后,一家人逃往埃及。当时埃及并不危险,反而更加安全,因为他们希律王像法老一样败坏,虽然他管辖的是耶路撒冷而不是埃及。

圣经打破你的预期,目的是告诉你:此时的耶路撒冷,已经成了可怕的埃及。

圣经故事中这样的地点很多,它们不仅是历史的发生地点,更是神学教义的承载体。通过这些地点,圣经传达了关于神、信仰、拯救和审判的深刻主题。

- 巴比伦

通常代表异教的文化和道德的堕落。但以理书和耶利米书中的巴比伦代表着被征服、被流放的以色列人所面临的困境。巴比伦不仅是一个地理位置,更是被用作象征对抗神国度的力量,尤其是启示录中的“巴比伦大淫妇”形象,象征着世俗主义和反叛神的力量。 - 摩押地

作为以色列的邻国,摩押经常与以色列发生冲突,象征着偶像崇拜和敌对力量。摩押地也是神给予以色列人试炼的地方。例如,前文提到的基甸与摩押的战斗,是以色列人忠于神与背离神之间的斗争。 - 旷野

不仅是以色列人出埃及后的实际路线,也象征着试炼、孤独和等待。以色列人在旷野的40年象征着信仰的磨砺与神的领导。这段旷野之旅并非单纯的地理移动,它有深刻的精神象征,代表着从旧有的捆绑和罪恶到新生命的过渡。 - 耶路撒冷

神的选民聚集的地方,象征着神的临在、神的治理和神的应许。无论是大卫的建立、所罗门的圣殿,还是耶稣的受难,耶路撒冷都是神拯救计划的核心。耶路撒冷的毁灭则象征着神的愤怒和对不信的审判。 - 伯利恒

耶稣降生的地方,象征着神谦卑地降临人间。伯利恒的故事从一个贫寒的乡村开始,象征着神的拯救并非从世界的权力中心开始,而是从最卑微的地方出发,传达了神在谦卑和服侍中的荣耀。

时间是圣经故事中常用的另一种场景,也就是故事进展的时间段。

例如,40年常与百姓的信心受到试验的情景联系在一起:挪亚在方舟里等待了40个昼夜,下船后喝得烂醉;以色列人在西奈山等候摩西的40天里失去了耐心,于是造了金牛犊;以色列探子查看应许之地40天后,百姓反叛,以至于他们不得不在旷野漂流了40年;但是耶稣在旷野里被魔鬼试探了40天,他打破了预期,战胜了试探。

又如,7象征着神的完全和完美:创世纪中的7天创造,7日为一周,象征着神的创造完美无缺;7年周期,如七年丰收、七年歉收、七个安息年等,象征着神的周期性工作和神的掌控,所以七年是许多历史和神学事件的时间标志,如以色列每七年休耕、安息年的律法、耶稣对复兴的预示等。

处境也是圣经中常用的场景设计。

在圣经故事的某些时刻,不仅是地理上的某个具体位置,也经常描绘特定的生活状态或精神状态,这些处境通常是神通过环境或行动来考验或塑造信徒的信仰。

比如,在创世记中经常看见人们朝东方前行:亚当和夏娃被驱逐到东方,该隐也游荡到了东方,百姓为了修建巴比伦迁移到东方……这都预表以色列人将被放逐到东方的巴比伦。

而当亚伯拉罕蒙神呼召从本地出发、走向未知之地时,他信靠神的指引,“往我所要指示你的地方去”,并不顾虑没有明确的方向,这代表着信仰的旅程:从熟悉的地方走向神所命定的远方。他最终定居在迦南,他出发的旅程是朝南的。

又比如,许多圣经人物经历过穿越水域的场景,如过红海、过约旦河。这些水域不仅是物理的障碍,也象征着神的拯救和审判。以色列人过红海是神拯救的象征,而渡过约旦河则象征着从旷野进入应许之地的信仰过渡。

引用/广播