复利不是理财的专属名词,它是时间给予一切坚持者的奖赏。

如果你能让自己变得长期有效,人生就是复利的实验场。真正的能力,最终都靠时间来放大,而不是短期来炫耀。

复利人生,就是做一个在时间中稳赢的人。

爆红不是胜利,熬得久、熬得对、熬得稳,才是真本事。

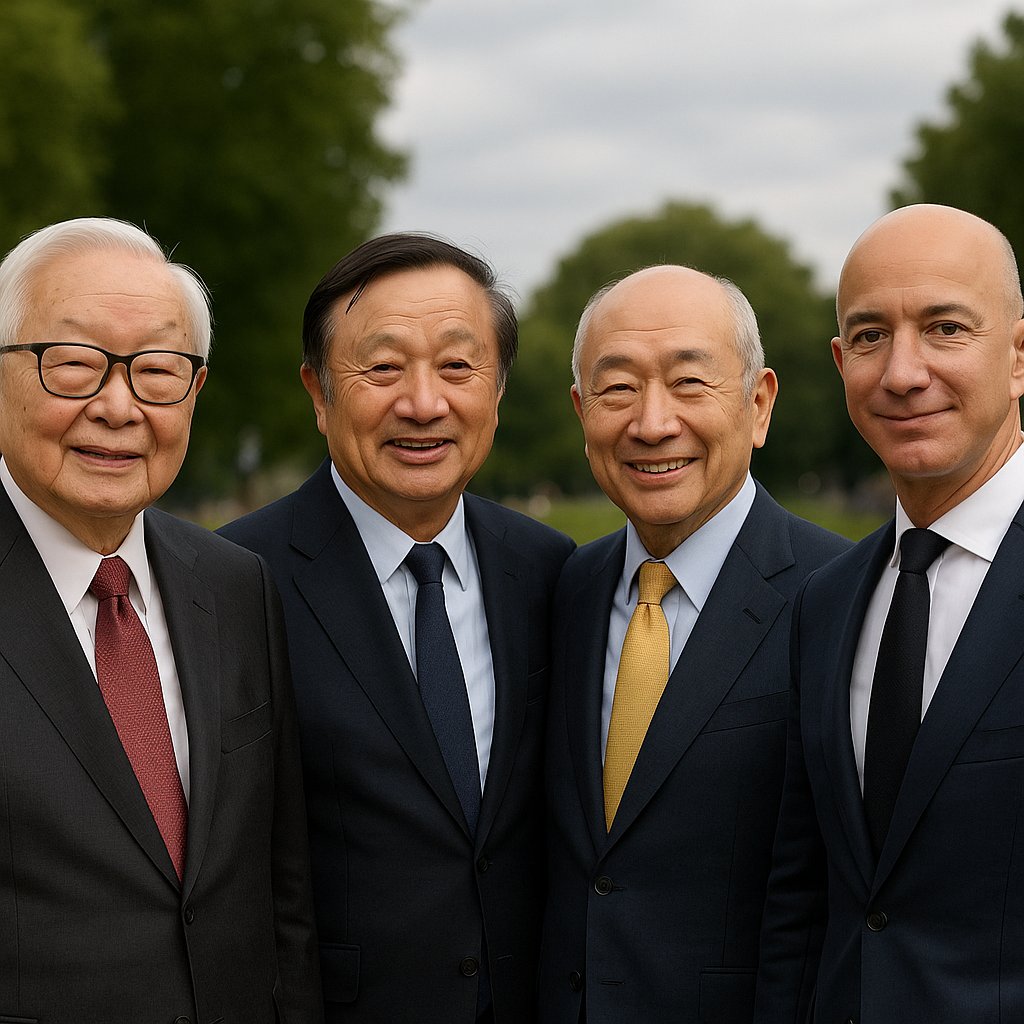

张忠谋是硅谷英特尔的元老级人物,却在50岁那年回到台湾,白手起家创办台积电。他拒绝追求短期营收,坚定做“别人不愿做的苦活”:纯代工、不做品牌、严控制程,三十年如一日地打磨制造能力,最终台积电成了全球芯片心脏。他说:“慢,不等于不前进。”

任正非42岁才创立华为,初期一穷二白,连卖设备都没资本。为求生存,他苦学西方管理思想,翻译全球一流教材,甚至让自己员工内部写“批判书”纠偏方向。他的打法是“压强原则”——所有资源都聚焦一事、一生死。他曾被认为“不懂互联网”,但正因不追风口,华为活下来了,并在禁令之下顽强崛起。

稻盛和夫白手起家创办京瓷,靠精进式管理打造全球制造标杆。70多岁时,又在日本航空破产后临危受命,不拿一分报酬,靠“哲学建企”让日航两年内扭亏为盈。他信奉“敬天爱人”“利他经营”,每一步都为长远负责。

贝佐斯被很多人误解为“互联网暴发户”,其实从Day 1就宣称“我们不是追求短期利润,而是长期自由现金流”。他打造Prime会员、AWS云服务、电商物流网络,无一不是十年一剑。他信仰系统、重视堆栈,靠着冷静克制与战略聚焦,使亚马逊成长为庞大生态。

张忠谋三十年布局谋芯片霸权,任正非厚积薄发熬出华为,稻盛和夫一生创业步步笃定,贝佐斯靠系统构建与复利思维,把亚马逊变成超级帝国。他们的共同点是:长期投入、反复修炼、稳中求胜。

雷军少年天才,却是“中关村劳模”,他在金山苦熬十多年,屡战屡败未见大成,后来忽然顿悟:“站在风口上,猪也能飞!”于是以“风口猪”创办小米,依靠互联网思维做手机,性价比爆款、线上饥饿营销、粉丝社群运营,一举成名。但10年后,小米开始遭遇增长瓶颈,智能手机红利消退,生态链战略边际效应下降,雷军怒转新风口:用手机思维造电动车,企图重返长期主义,但能否完成“制造大考”,真正从“风口创业者”转型为“战略实业家”,仍待时间验证。

另一位风口代表是贾跃亭,他靠讲故事、造愿景吸引巨资,从忽悠电视到PPT造车,什么风口热他就扑上去,最后一地鸡毛。他的“生态化反”虽声势浩大,却因缺乏产品沉淀、管理节奏混乱而崩盘收场。

更不要说ofo的戴威,这位曾经的资本宠儿,打着“共享经济”的口号,在极短时间内席卷城市,却因缺乏盈利模式和运营积淀而迅速崩塌。ofo成了风口起飞、暴毙收场的典型。

昙花一现的罗永浩、币圈造富的新贵们……都是一波上天,一波归零。这些“风口创业者”的共同特征是:用速度掩盖基础之薄,用融资拉高估值却缺乏造血能力。一旦环境风变、资本退潮,连站都站不稳。

而反观张忠谋、任正非、稻盛和夫、贝佐斯,他们做的不是借势起飞,而是默默打地基。他们不追一时的热点,而是在冷门领域长期磨功,等待趋势自然兑现。他们证明:越早放弃捷径心态,越早踏上长期之路。

长期主义不是缓慢,而是有节奏、有选择、有积淀的战略耐心。这意味着放弃短期兴奋,换取长期稳健;不靠赌运气,而靠磨体系;不靠风口,而靠打地基。

复利,正是在这种一砖一瓦中悄然形成。

💡今日思考:

你是否在焦虑寻找“下一个风口”?是否总想“抓住机会”,而不是“深耕能力”?

你更羡慕一次上市的暴富,还是愿意十年磨剑、一朝见血?

你是赶风口的创业者,还是构筑系统的建设者?

你的人生战略,是打造一条能通往未来的高速公路,还是临时搭建一座可随时坍塌的吊桥?

风口会变,流量会散,只有时间,会奖励真正的积淀。

真正的大成,从来不是因为抓住了什么风,而是因为你不动如山地走过了风的全部四季。