复利不是理财的专属名词,它是时间给予一切坚持者的奖赏。

如果你能让自己变得长期有效,人生就是复利的实验场。真正的能力,最终都靠时间来放大,而不是短期来炫耀。

复利人生,就是做一个在时间中稳赢的人。

当人们谈论一个人的成功时,往往关注他的才智、情商、背景、人脉,甚至运气,很少有人把“长寿”看作一种能力,遑论“核心能力”。但其实,长寿不是偶然的奖赏,而是能力的结果,甚至是复利得以发生的前提。在许多领域,长寿不仅是一种生理状态,更是深层战略的体现。

长寿不是起点,而是复利的温床

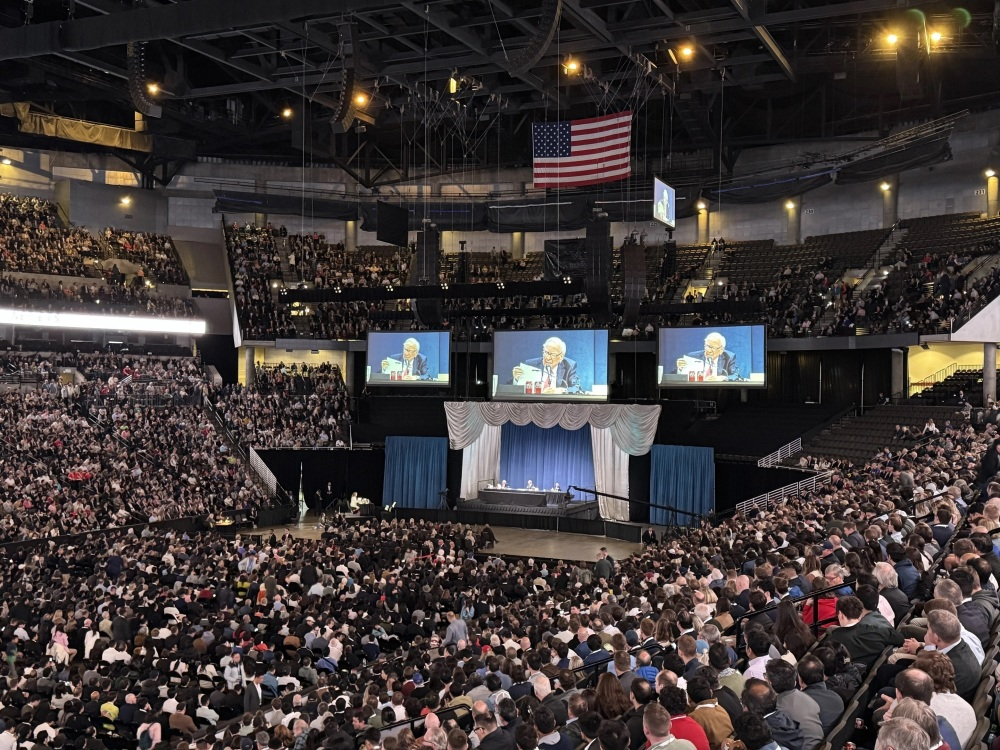

巴菲特从11岁开始投资,90多岁仍活跃于市场,最近又以94岁的高龄,在一年一度的伯克希尔·哈撒韦股东大会上“布道”。

巴菲特的年均收益率不算“神迹”,在10%-20%之间。但他真正的优势在于时间。复利的奇迹不在于曲线的陡峭,而在于时间的延长。如果他60岁时就退休或离世,他所能留下的资产和智慧积累就会少得多。

我们常说“时间就是金钱”,但在复利的世界里,时间就是指数级的放大器。能活得久,才能让正确的决策发挥最大效力。

战略性长寿:司马懿与诸葛亮的终极较量

历史上也不乏因“长寿”而胜出的例子。三国时期,诸葛亮鞠躬尽瘁、事无巨细,最终劳累早亡。司马懿则在表面的隐忍与善藏之下,持续不断地稳健进取。正如他对诸葛亮的评价:“食少事烦,其能久乎?”不是不尊敬对手,而是深知——能久,才能赢。

事实证明,司马懿并不以一战取胜,而是凭着寿命与耐力,逐个送走政敌,最终为司马氏奠基了晋朝的伟业。这不是简单的“苟活”,而是最高层次的战略耐性:不在当下取胜,而是在终局收割。

迟到的开花:山德士上校的商业奇迹

在商业世界中,“时间型胜利者”同样层出不穷。肯德基创始人哈兰·山德士,人称“山德士上校”,一生辗转多职,事业并不傲人。但在62岁时,他“突然”开始推广炸鸡配方,66岁才正式建立连锁企业。他在73岁将公司卖出,但从来不曾退隐。80多岁时,他依旧穿着标志性的白西装,在世界各地奔走推广品牌,甚至再次创立新公司。

这不是简单的“老人创业”励志故事,而是:长寿与行动力结合,才能激活人生的第二、甚至第三增长曲线。如果他50多岁就选择退休,世界将不会记得“上校”的形象,也不会有肯德基这场全球化的餐饮奇迹。

短寿的天才:来不及兑现的潜力

相反地,许多才华横溢的天才人物,恰恰因寿命太短,未能看到自己的思想或成就完全生长出来。

汉代政论家贾谊,才思敏捷、洞察入微,年仅33岁就留下《过秦论》《论积贮疏》等千古名篇,却因失意与忧虑早早去世,未能真正发挥治国之才。

三国时东吴大都督周瑜,英俊潇洒、智勇双全,是足以与司马懿、诸葛亮抗衡的战略家。然而他英年早逝,36岁病死于征战途中。倘若他再活20年,历史恐怕会被彻底改写。

民国枭雄袁世凯,56岁死于尿毒症。倘若再活十年,他的复辟或未竟计划,或许将彻底改变近代中国的政局结构。

乔布斯作为科技界的天才,主导了个人电脑、动画电影、智能手机等多个时代的革命。然而在关键节点,他因理念偏执错过最佳治疗期,55岁因癌症去世。苹果虽继续辉煌,但世界永远失去了一个可能的“后乔布斯时代”。

这些人都不缺才华、资源与平台,唯一缺的是时间——兑现一切的必要前提。

长寿是自我管理的最终成绩单

寿命的起点来自遗传,终点却完全取决于选择。一个成年人能否长寿,更多取决于他对饮食、作息、运动、情绪、压力、人际关系的综合管理能力。长寿是最难伪装的成果,因为它无法靠短期努力速成,也无法靠投机取巧达成。

从这个角度看,长寿不是一个静态结果,而是动态能力的结晶。它需要高度的自律、稳定的心态、良好的节奏感与长期主义的世界观。

长寿,是一种被忽视的顶层能力

在社会和职场中,许多人在短期内风光一时,却因健康崩溃、情绪失控、人际失衡或价值观错位而提前出局。真正值得敬重的人,是那些在时间长河中屹立不倒,甚至越活越清醒、越活越有影响力的人。

长寿,是时间对能力的终极回报,也是复利曲线能否兑现的根本变量。

不要小看那些默默保持健康、规律生活、不急功近利、活得久而稳的人。他们不是“幸运活下来”,而是用一套难以速成的能力——活成了时间的朋友。

所以,“长寿是复利之母”,不是一句鸡汤,而是一个战略——它提醒我们,最被忽视的竞争力,其实是“能慢慢变强”的能力。